История железных дорог ВКО: как в 1930-х годах прокладывали пути до Риддера

Трудностей хватало - местные крестьяне иногда "партизанили" и занимались вандализмом, а на строительстве не хватало рук и тягловой скотины

В июле 1935 года вновь строящаяся железнодорожная ветка достигла Шемонаихи, на очереди – основание станции Защита и достройка путей до конечной станции в 1937 году. Открытие постоянного движения поездов по магистральной железной дороге на участке от Защиты до Риддера в 1938 году стало знаменательным событием, однако далеко не все жители окрестностей Усть-Каменогорска оказались этому рады, передает корреспондент Устинка Live.

Строительство магистрали с самого начала происходило не только на участке от станции Локоть до Шемонаихи. Еще в 1934 году образовался участок № 3 строительства железной дороги Рубцовка – Риддер. Расположился он ближе к Усть-Каменогорску, в поселке Глубоком: предстояло довести железнодорожную ветку до Защиты. Согласно сведениям о выполненных работах по третьему стройучастку на 25 ноября 1934 года, общими усилиями удалось закончить масштабные земляные работы по устройству пути и станционных площадок. К ноябрю 1934 года появились первые жилые дома на будущих станциях Защита и Аврора, было выстроено множество временных сооружений: зимних бараков, бытовых и служебных помещений, конюшен.

Как и в Шемонаихе, не обошлось без широкомасштабного привлечения местных жителей: "трудгужповинность" распространилась и на колхозников Кировского района, административным центром которого в середине 1930-х годов был и оставался Усть-Каменогорск. Не обошла эта участь и тружеников колхоза имени Ушанова, правление которого находилось в городе. 26 марта 1935 года председатель Усть-Каменогорского городского Совета Сергей Михайлович Головченко написал в Кировский райисполком письмо, в котором просил решить животрепещущий вопрос заимствования колхозных лошадей на строительство железной дороги:

Новостройка железной дороги Рубцовка – Риддер настаивает на выделении им конной тягловой силы из колхоза Ушанова. Последний выделить лошадей не может, ввиду подготовки к посевной, срок начала которой остается коротким. Можем ли мы понудить колхоз Ушанова в выделении лошадей в ущерб посевной и можем ли мы заставить в принудительном порядке?

На что в райисполкоме резюмировали: любые организации, в том числе и стройуправление железной дороги Рубцовка – Риддер может вербовать людей и тягло исключительно на добровольных условиях, принуждение недопустимо. Обнадеживающая информация, однако вместе с этим существовала разнарядка, согласно которой тот или иной колхоз обязывался предоставить определенное количество рабочей силы и конского поголовья на строительство. Словом, городской Совет и сельсоветы – выкручивайтесь, как хотите, но добровольно-принудительную занятость граждан на стройке особой важности – обеспечьте!

Отдельные сельскохозяйственные артели откликнулись на призыв местных властей охотно. Например, 1 июня 1935 года на стройку прибыли труженики колхоза имени Блюхера Чистопольского сельсовета Кировского района. Но в целом, как обстояли дела с "трудгужповинностью" членов колхоза имени Ушанова, красноречиво свидетельствует записка председателя Кировского райисполкома П. А. Парманова в городской Совет, написанная в августе 1935 года. Если кратко – разнарядка, выданная райисполкомом, не выполнялась вовсе, к ответственным лицам собирались применять строгие меры. Причем и на момент октября 1935 года ситуация не поменялась: по всей видимости, председатель горсовета не нашел способов добровольной отправки колхозников. Так что следующая записка П. А. Парманова в адрес городского главы – С. М. Головченко, с датой – 14 октября 1935 года, оказалась намного более угрожающей:

Последний раз категорически предлагаю в суточный срок обеспечить высылку 40 человек и 20 голов лошадей. В случае невыполнения данного распоряжения, будете привлечены к судебной ответственности.

Таким образом, вскоре председателя Усть-Каменогорского городского Совета сняли с работы, дальнейшая его судьба неизвестна. На эту должность назначили человека, более сведущего в вопросах общения с крестьянским людом – Ивана Ивановича Захаренко, ранее – директора Заульбинской машинно-тракторной станции. Он-то и нашел подход к труженикам сельского хозяйства, и смог так или иначе обеспечить строительство железнодорожной магистрали рабочей силой. К слову, позже И. И. Захаренко стал известен как бессменный директор Усть-Каменогорского маслозавода, и впоследствии получил звание почетного гражданина города.

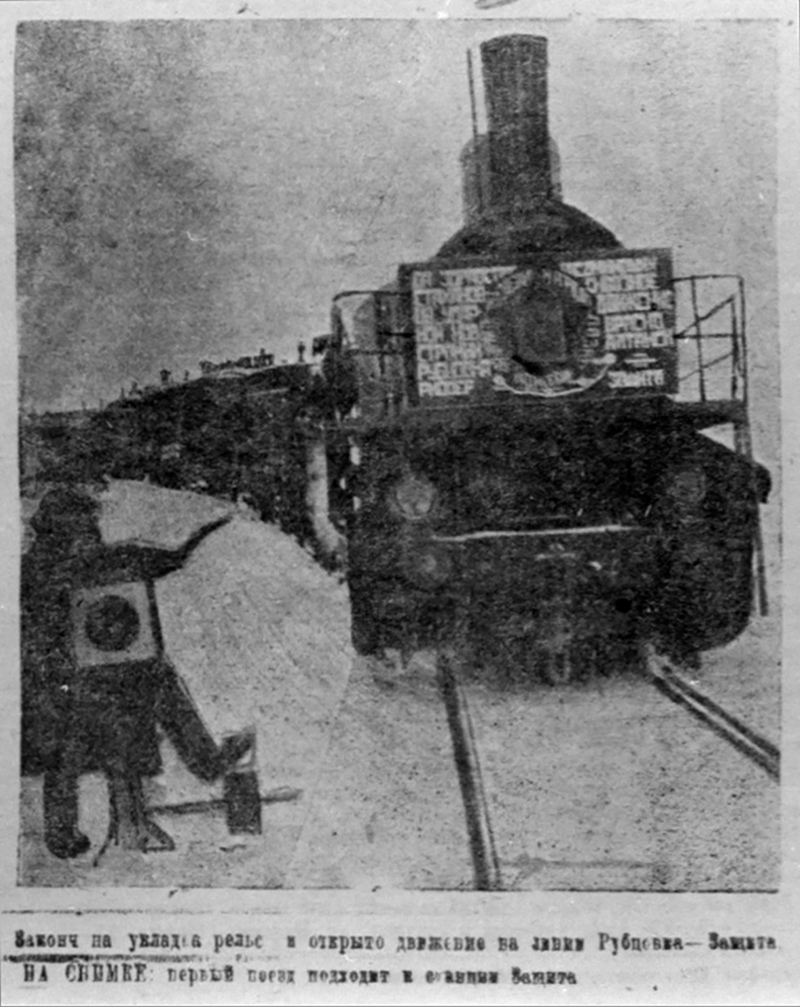

Десятитысячный коллектив строителей железнодорожной линии Рубцовка – Риддер рапортует, что задание правительства и приказ наркома пути тов. Кагановича об открытии сквозного движения от станции Рубцовка до станции Защита в декабре 1935 года выполнены, – так написал в газете "Прииртышская правда" от 5 января 1936 года начальник строительства железной дороги А. Н. Кудрявцев.

Именно тогда завершилась укладка рельс до Защиты и открыто движение на линии, и 30 декабря 1935 года на станцию Защита прибыл первый паровоз. В 1936 году стройка продолжилась в направлении Риддера, и в ноябре 1937 года протяжный гудок локомотива известил о прибытии первого поезда на станцию Риддер. В 1938 году полностью наладилось сквозное движение составов, и вскоре ветку Рубцовка – Риддер официально приняли в эксплуатацию.

К слову, с привлечением граждан на строительные работы в 1935 году не лучше дело обстояло и в других окрестных сельхозартелях. В числе "аутсайдеров" оказался и колхоз имени Крупской, что базировался в селе Верхне-Ульбинском – в Согре. Впоследствии "трудгужповинность" в адрес жителей Согры сыграла для железнодорожников злую шутку.

В народной памяти навсегда отложилась история героических подвигов партизан времен Великой Отечественной войны, пускавших вражеские эшелоны под откос. И невероятно сложно представить, что в 1938 году в окрестностях Усть-Каменогорска орудовали местные "горе-партизаны", которые портили железнодорожные пути! Об этом крайне неприятном явлении свидетельствует доклад начальника ПЧ-2 железной дороги, отправленный прокурору Кировского района и в Кировский райисполком 22 апреля 1938 года.

Выяснилось, что участок железнодорожной линии, простирающийся вдоль села Верх-Ульбинского – Согры, подвергался систематической порче стараниями местных жителей. Были сломаны перила, надолбы и прочие устройства на Бобровском и других переездах, срублены и похищены ограждения, путевые указатели, километровые и пикетные столбы. Переезды в установленных местах также были разрушены, и на всем протяжении участка пути работники колхоза имени Крупской принялись гонять скотину в наиболее удобных для них местах. Табуны крупнорогатого скота вносили свою лепту в разрушение железнодорожной насыпи, не говоря о многочисленных случаях гибели бедных животинок под колесами поездов. Доходило до абсурдных ситуаций: путевые обходчики, бригадиры и ремонтные рабочие подвергались издевательствам и оскорблениям со стороны сельчан. Даже военизированная охрана подвергалась, говоря современным языком, "троллингу" со стороны местных хулиганов!

К числу несчастных случаев с животными относится происшествие, случившееся 26 января 1938 года в окрестностях села, на 246 километре железнодорожной линии, когда пассажирский поезд № 401 сбил быка, принадлежавшего жителю Согры. Нерадивого скотника предлагали оштрафовать согласно действующему законодательству, на что лишившийся "кормильца" гражданин с возмущением ответил: "– Вы будете наших коров резать, и еще с нас штрафы брать – так дело не пойдет, это вы нам должны платить". Председатель Верхне-Ульбинского сельсовета на все претензии путейцев и необходимость хоть какого-то соблюдения порядка высказался не менее резко: "– Дорога построена на нашей колхозной земле, и мы имеем право ездить и ходить, где кому заблагорассудится, а что касается охраны вашей дороги, то мы вам не сторожа".

По итогу всех препирательств особо строгие меры к колхозникам применять не стали: иной раз было достаточно качественного убеждения, чтобы работа и взаимоотношения различных слоев населения наладилась. Конечно, без штрафов в отношении особенно ярого хулиганья не обошлось, в дальнейшем железная дорога, построенная на протяжении Восточно-Казахстанской области, стала функционировать нормально. И совсем скоро, в годы Великой Отечественной войны, внесла значительнейшую лепту в общенародное дело приближения к Победе.

При написании текста использованы материалы Государственного архива Восточно-Казахстанской области.